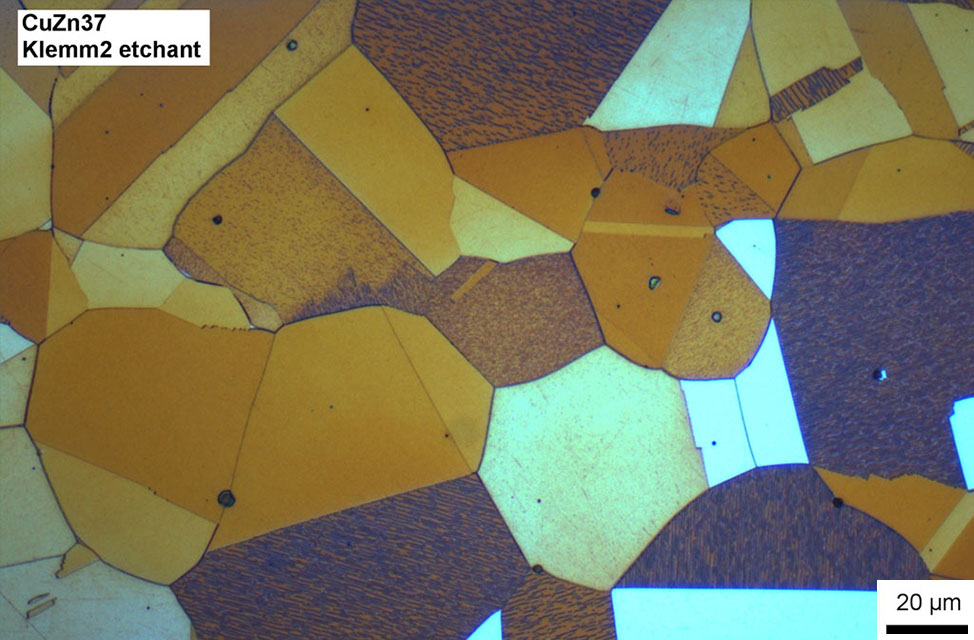

Ätzen

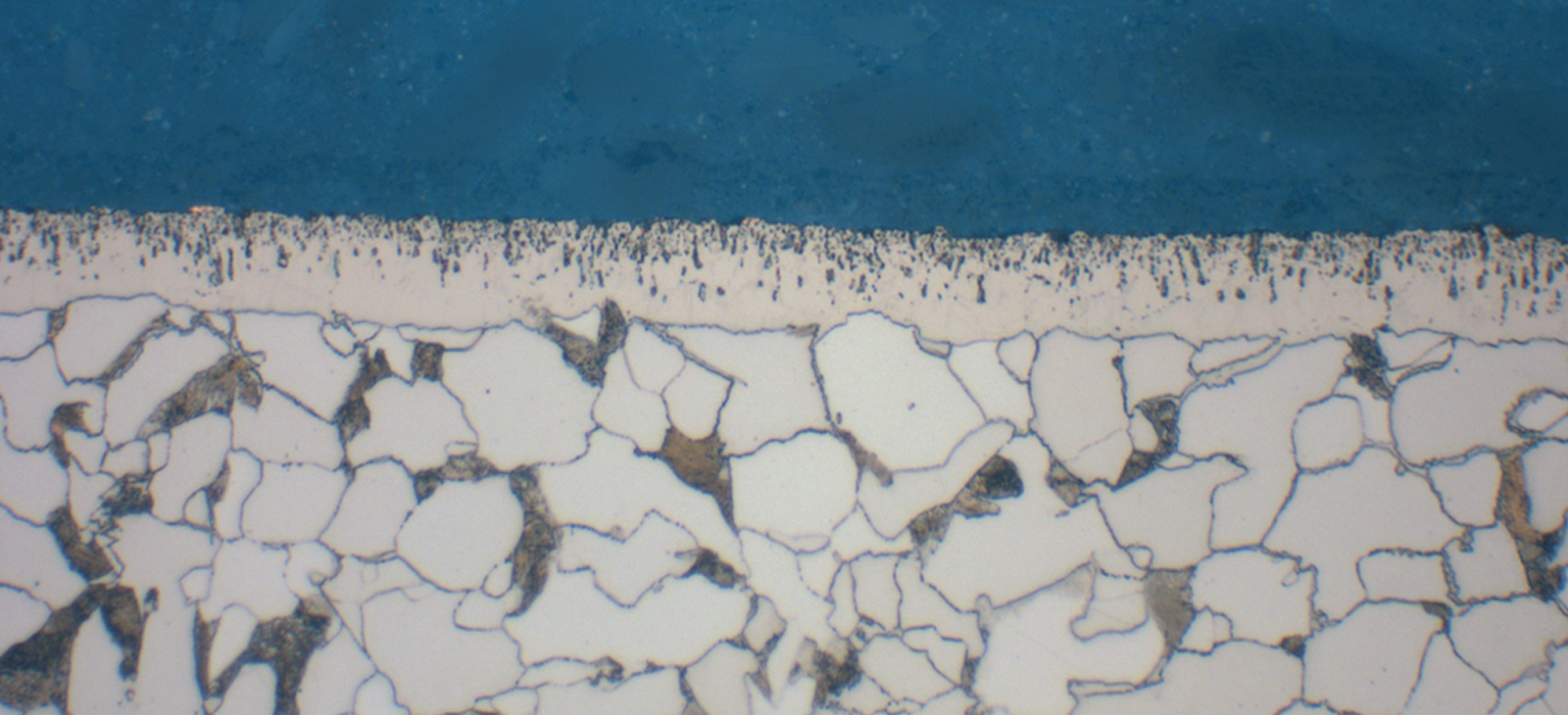

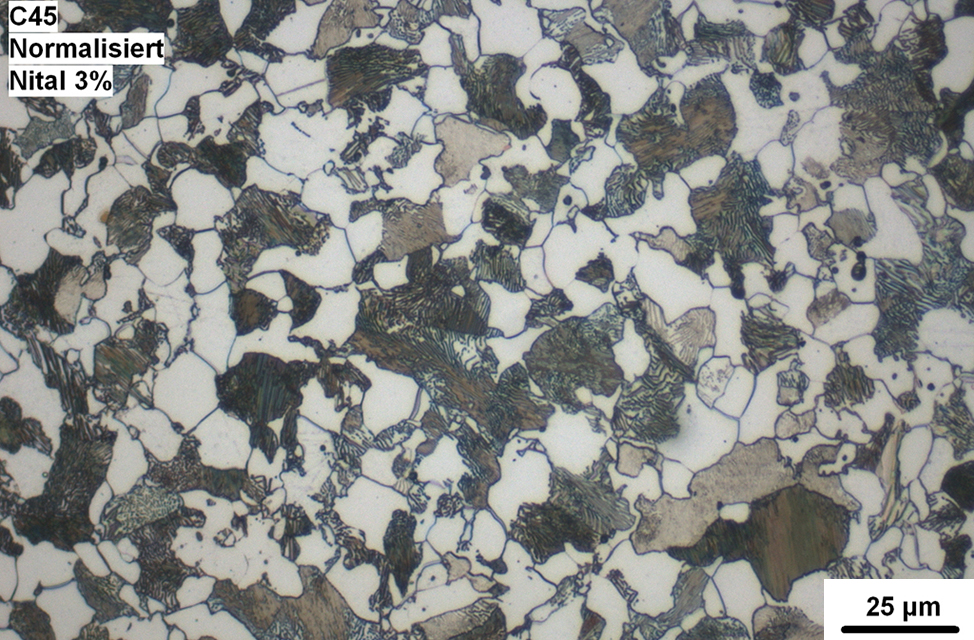

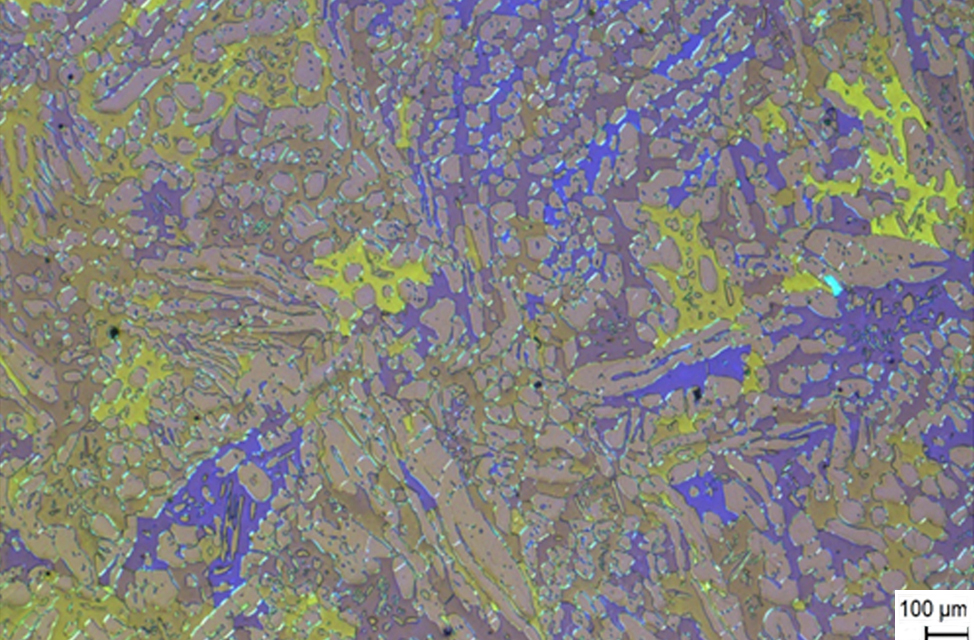

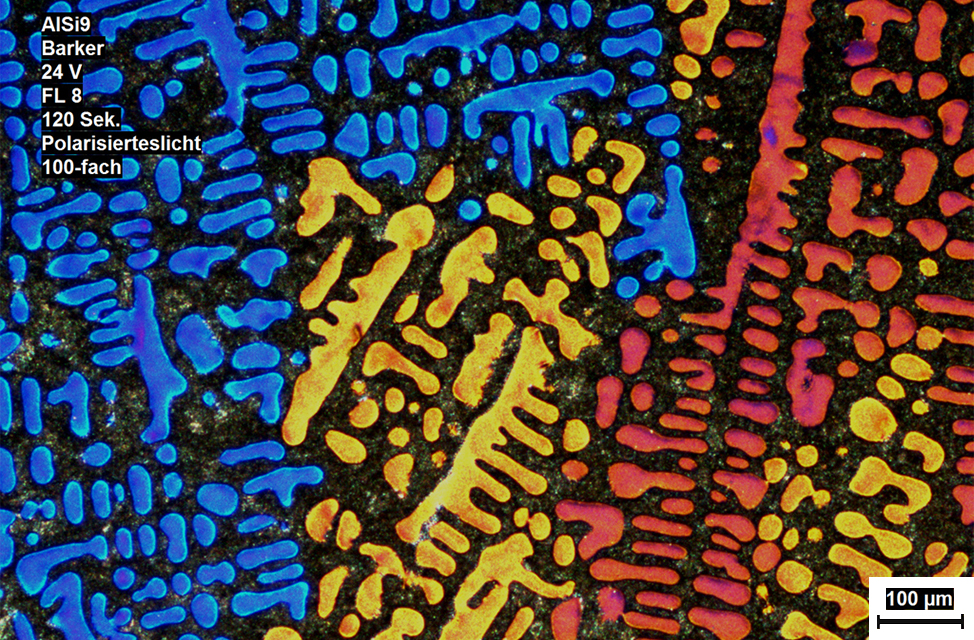

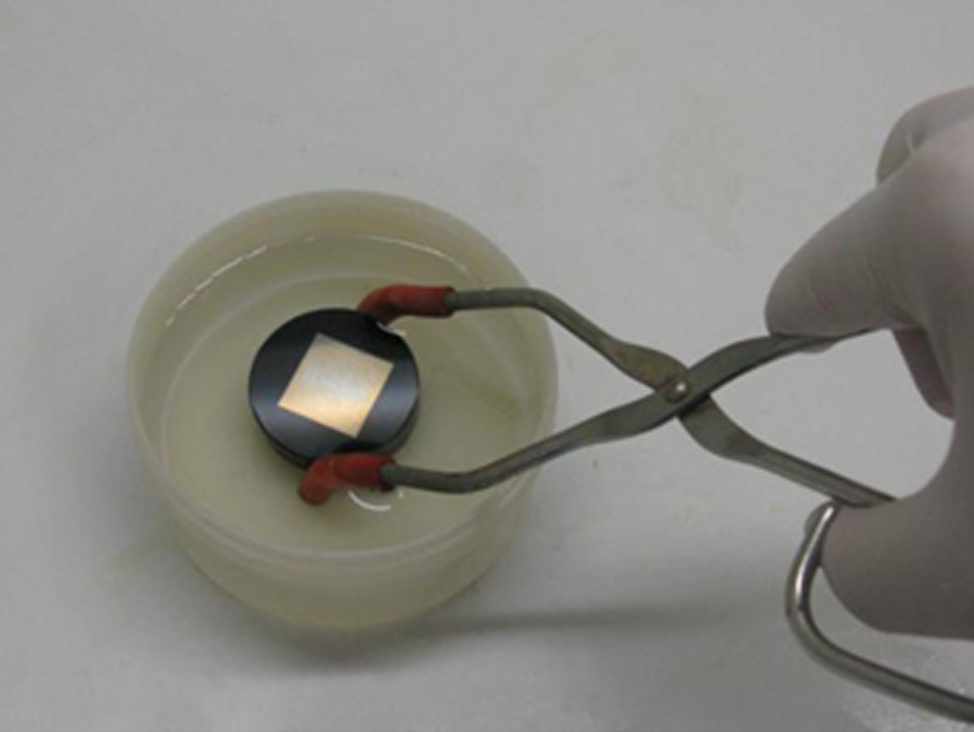

Ätzen ist ein chemischer bzw. elektrolytischer Prozess nach dem metallographischen Schleifen und Polieren.

Kontraste auf Oberflächen werden besser hervorgehoben und die Mikro- und Makrostruktur einer Oberfläche sichtbar gemacht.

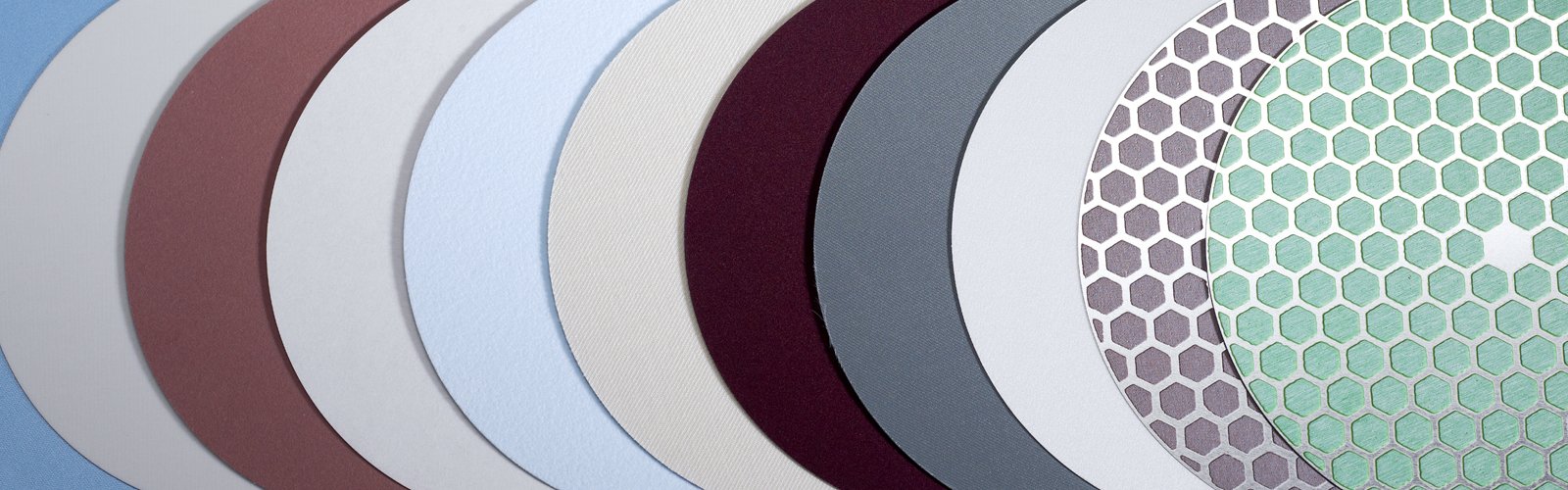

Ätzen in der Materialographie übt einen kontrollierten Einfluss auf die Oberflächenrauheit oder die optischen Eigenschaften an den Korngrenzen, Phasen sowie Kornoberflächen aus und ermöglicht eine mikroskopische Untersuchung sowie einen zusätzlichen Einsatz von optischen Filtern im Mikroskop. Die Präparation vor dem Ätzverfahren muss dem Untersuchungsziel angepasst werden.